يتعذّر على صحفي الإلمام بشخصية شاعر بحجم الشاعر أحمد الشهاوي، فالعرفانية تُخفي أكثر مما تُعلن، والقُرْب حجاب، وأعد نفسي أحد المقربين من عوالمه، كما أن الزمالة في مهنة الصحافة تحول دون إغرائه وإغوائه للخوض في محيط المتشابه، وبما أن النار إذا غدت لهباً اختفى دخانها، فإن الفرصة واتت، ليكون من أراني، وأغدو من يراه. صدر للشاعر العاشق «كتاب العشق، وأحوال العاشق، والوصايا في عشق النساء (الكتاب الأوَّل) و(الكتاب الثَّاني)، وأنا مَنْ أَهْوَى.. 600 طريق إلى العِشْق، وكُنْ عاشقاً»، وهنا نص حوارنا معه:

• ماذا يعني لك توفّر مجموعاتك الشعرية في المكتبات السعودية؟

•• لا أحبُّ أن تُمنع كُتبي في أي بلدٍ. فلك الحق أن تختلف معي، لكن ليس لك الحق أن تمنعني من الوصول إليك، ما دام الطريق مفتوحاً وممهداً لاستقبالي؛ لأنني سأصل إليك بشكلٍ أو بآخر، خصوصاً في زمنٍ صار العالم الواسع هذا صغيراً، أقل من قريةٍ بفضل وسائل الإعلام الحديثة والتكنولوجيا، ولن يستطيع أحدٌ أن يخفي شيئاً بعد الآن.

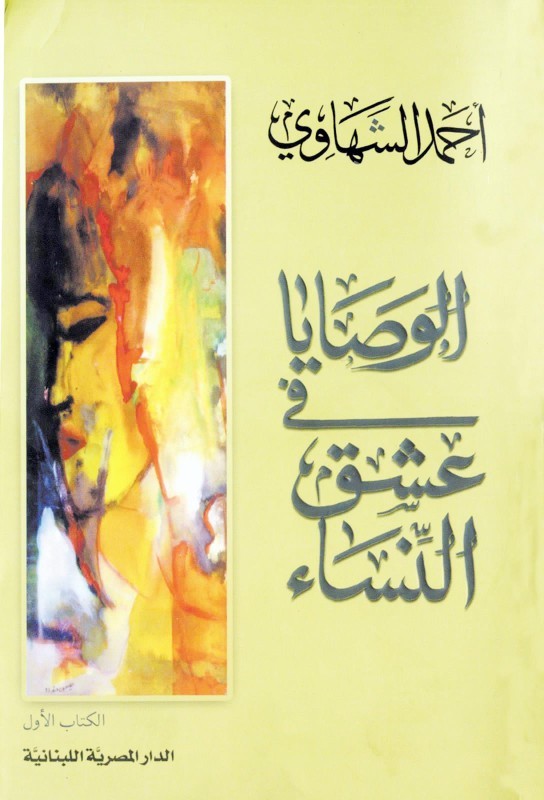

المنع بدأ معي مبكراً مع ديواني الشِّعري الأول «ركعتان للعشق» الذي صدر سنة 1988 ميلادية عن دار ألف للنشر التي كان يملكها ويديرها الكاتب محمد سلماوي. وأنا لا أفرح بالمنع، وأقول إنني ممنوع، فأنا أحب أن تصل كتبي إلى القرّاء أينما كانوا، وأنا أعرف أن شعب السعودية من أكثر الشعوب العربية قراءة للكتب، كما أنني كتبت سنواتٍ طويلةً في جريدتيْ «عُكاظ» والرياض، وخلال حياتي الشعرية نشرتِ الصحف السعودية مقالات ودراسات عن تجربتي الشعرية، لكن ظل المنع قائماً حتى دخل كتابي «سلاطين الوجد.. دولة الحُب الصوفي» المكتبات السعودية، وهذا موقف تأخَّر كثيراً؛ لأنَّ كتاباتي ليست عدوّاً لأحد، والله سبحانه خلق الناس مختلفين بالفطرة، فلماذا تحجبني من دون أن تقرأني، وللأسف هذا المنع انسحب إلى دولٍ عربية عديدة خصوصاً بعد صدور «الوصايا في عشق النساء» في جزءين سنة 2003 و2006 واتهام الأزهر لي بالكفر مرتين.

أنا من الذين يؤمنون بأن كتاباتهم ستصل بشكل مرضٍ إلى عموم القرَّاء، وأنا إن كنت أكتب لأحيا، فأحب أن يحيا القارئ بعض الوقت معي، والكتب إن لم تغيِّر قارئها فوجودها عدم، وقراءتها عبث.

• ما سبب حديّة المواقف من القصيدة العرفانية؟

•• العرفانية موجودةٌ في بلداننا من قبل ظهور الإسلام، ففي القرن الثاني الميلادي كانت أفكارها حول بلدان ومدن البحر الأبيض المتوسط. فمثلاً من الصعب أن تمحُو مني آثار ثقافة مصر القديمة، على الرغم من أنني عربي مسلم، جاءت أسرته قديماً من مذحج اليمنية، وأنا في الشِّعر والكتابة بشكل عام ابن لكل هذه السلالات والثقافات. والعرفانية أو الروحية الصوفية لا تتعارضُ مع الشَّريعة، بل هي أعلى تجلٍّ للإنسان في إشراقه؛ لأنها في الأساس مبنية على العلاقة مع الله، ومثلي يُعوِّل كثيراً على معرفتي الباطنية أو الداخلية؛ لأنه يمكن تحقيق الكشف الباطني عبر الزُّهد والتقشُّف والالتزام، والرياضات الروحية التي لا تخرج أبداً على التعاليم. وإذا ذهبنا إلى القاموس سنجد أنَّ العرفانية هي اسم مؤنَّث منسوب إلى عِرْفان، وهي «مذهب فلسفيّ صوفيّ باطنيّ قائم على العلم بأسرار الحقائق الدينيّة، وهو أرقى من العلم الحاصل لعامَّة المؤمنين وصل إلى مرتبة العرفانيّة ببواطن الأمور».

وهذا النور الذي يسعى بين يديْ الإنسان، هو من فيض روحه، وإشراق باطنه، وآتٍ من المعرفة المتراكمة والمتراكبة داخله. أما المُتزمِّت الذي يكرهُ المعرفة، ولا يحب القراءة فهو يرى العرفانيين مُهرطقِين من دون أن يدرك ما العرفان، ومثل هؤلاء لا يُعوَّل عليهم، ولا ينبغي تصديقهم، أو الأخذ بآرائهم، فهم سبب تأخُّر الأمة، يدعون حماية الدين وهم يتاجرون به، إذ صار الدين في أيامنا هذه تجارة رابحة، وإلا فليقل لي أحدهم من أين لهم كل ما يملكون.

• بماذا ترد على من يتهم التصوف بأنه صنيعة أعداء الإسلام؟

•• أبسط رد على من يتهم التصوف بأنه صنيعة أعداء الإسلام هو قراءة المتُون، فلكي تعرف متصوفاً اذهبْ مباشرةً إلى كُتبه، ودعك من الشروح؛ لأن الشروح تفسد النصوص وتقزِّمها وتنتقص منها بقصدٍ أو غير قصد. ومن يذهب إلى المتصوفة الأوائل مثل: ذي النون المصري، أو أبي بكر الشبلي، أو الحلاج، أو النفَّري، أو السهر وردي، أو ابن الفارض، أو الجُنيد، أو ابن العربي وسواهم هل سيجد أن هؤلاء هم صنيعة الأعداء؟ لو كانوا من صنائع الأعداء، ما درس «الأعداء» كتبهم وترجموها إلى لغاتهم، وأفاد منها كتَّابهم وشعراؤهم الكبار.

وفي زماننا هذا، من السهل أن تقصي من تختلف معه، وتنفيه، وتحذفه، بل تكفِّره، وتضعه في خانة الأعداء، وقائمة الذين قُتلوا وكُفروا طويلة وفي مقدمتها الحلَّاج والسُّهروردي.

• مَنْ آباؤك المؤسسون؟

•• من الصَّعب أن تجيب عن سؤال من أنت؟ وما مكوناتك كإنسانٍ؟

لكنَّني سأحاول أن أقتربَ من الإجابة التي قد تستغرقُ كتاباً أو أكثر من حياتي كشاعرٍ وكاتبٍ.

فلستُ ابناً لأحدٍ بعينِه. ومن الظُّلم أن أرصَّ لك أسماءً في الشِّعر والفلسفة والتصوف والسَّرد والموسيقى والتشكيل وغيرها من الأجناس والمعارف والفنون التي أثَّرت فيَّ.

فأنا ابن قريتي كفر المياسرة بطقسِها وسِحْرها وأسْرِها ونيلها وناسها ومسجدها، ومدرستها الابتدائية المشتركة، حيثُ كُل تلميذٍ كان يجلسُ إلى جوار زميلته، أو يجلسُ بين زميلتيْن؛ ولذا خرجتُ سويّاً مُستوياً في النظر إلى المرأة.

وأنا ابن الظَّلام الذي منحني الكثير من الخيال، حيثُ أثرى مُخيلتي وشحذَها، إذْ كانت قريتي تعيشُ سنواتٍ طويلةً بلا ماءٍ ولا كهرباء.

وأنا ابنُ المشي لمسافاتٍ كانت طويلةً على طفلٍ خُصوصاً أنَّ الطرقَ لم تكُن مرصوفة، وتصير طينيةً كلما نزل المطرُ في الشتاء.

وابن مدرستيْ الإعدادية والثانوية، وما حصَّلتُ فيهما من علمٍ. وابن السنة الوحيدة التي درستُ فيها الرياضيات بكلية تربية دمياط جامعة المنصورة.

ثم ابن السنوات الأربع التي درستُ فيها في قسم الصحافة بكلية آداب سوهاج جامعة أسيوط، وهُنا أستطيعُ أن أقولَ إنني ابن الوجهيْن البحري: حيثُ ولدتُ وعِشتُ، وابن الوجه القبلي: حيثُ درستُ سنوات الجامعة، وتعرَّفتُ حياةً أخرى وأعرافاً وتقاليد وعادات، وتنوَّعتْ قراءاتي وتعمَّقت، وكشف لي المكانُ ذا النون المصري والتصوف الإشراقي، حيثُ أحببتُ وكتبتُ في سوهاج قصائد ستكُون بعد ذلك إشاراتٍ مُهمَّة في رحلتي.

أنا ابن اليُتم المُبكِّر حيثُ رحلت أمي نوال عيسى وهي في السادسة والعشرين، وكُنتُ أنا في سن الرابعة من عمري، وهذا الفقد كان وما يزال مُكوِّناً مُهمّاً في حياتي، وابن أبي الذي جعلني مُهتماً بالقراءة والكتابة منذ الطفولة، حيثُ عشتُ في كنفه أربعة عشر عاماً، إذْ توفي وهو في التاسعة والأربعين من عمره، تعلمتُ منه القراءة بانتظامٍ وكثافة، كما أنَّ أزهريته جعلتني ابناً بامتيازٍ للتربية الدينية المُلتزمة.

وأنا ابنٌ لمهنتي الصَّحافة التي علمتني الالتزام وسرعة الإنجاز والحذف والصدق والانضباط وإعادة الكتابة والمراجعة، والتنوع، والتعدد، والإيجاز والتكثيف.

كما أنَّ السَّفر المبكِّرَ إلى دول كثيرة كان أعظم أبٍ مؤسس لي، حيثُ استكشفت وبحثتُ وتقصيتُ وتعلمتُ واغتنيتُ، وجمعتُ كُتباً وتعرَّفتُ إلى كُتَّابٍ وشُعراء، وذهبتُ إلى معارف وثقافات وحضارات أخرى، وأنا من الذين يؤمنون بأنَّ من لم يرَ إلّا المكان الذي يعيشُ فيه فقط فيكون بمثابة من قرأ الصفحة الأولى من كتاب الكون الفسيح.

وأنا بالسَّفر صرتُ كائناً آخر ممتلئاً وعارفاً أكثر مما كُنتُ عليه من ذي قبل.

أما الأب الحقيقي فهي المرأة بما تحملُ وما أحملُ لها من قداسةٍ.

كما يظلُّ الكتابُ رسالةً إليَّ فهو مصدري ومرجعي، ولا أستطيعُ العيشَ من دُون مُصاحبته داخل أو خارج مصر، فهو يشحذُ فِطنتي، ويؤنس من وحشتي، ويجعلني أبصرُ نفسي وأراها، وقديماً كانت مُتنزهات القلوب هي: عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري، والزَّهرةُ لابن داود، وقَلَقُ المشتاق لابن أبي طاهر. وعلى الرغم من أنَّني ابن التكنولوجيا الحديثة أيضاً فإن الكتاب يظلُّ الأساسَ لي، ولا غنى عنه أبداً، وأنا ممن يعملون بمقولة ذي الرُّمَّةِ لعيسى بن عمر: «اكتبْ شعري؛ فالكتاب أحبّ إليَّ من الحِفظ. لأنّ الأعرابيَّ ينسى الكلمة وقد سهر فيطلبها ليلته، فيضع في موضعها كلمة في وزنها، ثم ينشدها الناس، والكتاب لا ينسى ولا يبدِّل كلاماً بكلام».

أما الآباء المُباشرون المُؤثِّرون فأنا مدينٌ لكلِّ من قرأتُ له حرفاً، وأنا من الذين يعيشون فقط للقراءة والكتابة والحُب.

أما الموسيقى واللون فهُما من أكبر من تعلمتُ في مدرستيهما، فمن الموسيقى تعلمتُ الحركة، والانسجام، والإيقاع، والجرس، فهي عندي إله الإلهام، لأنها تُغيِّرني بالكلية. كما أن اللون أخذني لمُمارسة التشكيل به والتعبير بلغة أخرى مع الحرف.

• لماذا كتبتَ «الوصايا في عشق النساء»؟ هل يحتاج العشق وصايا؟

•• العشقُ فطرةٌ وطبيعةٌ إنسانيةٌ، وهو موضوعٌ أثيرٌ لديَّ، أحبُّ الكتابة فيه لا عنه، وأرى نفسي بوضُوحٍ كلما كتبتُ فيه، لأنَّني أحفرُ وأستكشفُ ولديَّ في «أدب العشق» عددٌ من الكُتب بلغت ستةً حتى الآن،

ولم أكُن أخطِّط لكتابة «الوصايا في عشق النساء»، ولكنَّه جاء مُصادفةً، وأتصوَّر أن أجمل الأشياء وأتمها التي تأتي مصادفةً، وهذا أراه في الكتابة والسَّفر والعِشق والرسم، فأنا عندما أكتبُ نصّاً لا أعرفُ ما الذي سيأتي في السَّطر الثاني، وأعمق الحُب هو ما يأتي من دُون تخطيطٍ.

فقد كُنتُ في مدينة المنستير التونسية أحضرُ مؤتمراً دوليّاً عن التصوف، ومن عاداتي في السَّفر أن أقرأ وأكتب، وكان لديَّ كتابٌ سأنهي جزءَهُ الأخير لأدفعَ به إلى المطبعة، وبدأتُ الكتابة ولما قطعت شوطاً فيها تبيّن لي أنَّني أمام نصٍّ آخر مُختلف في شكله وبنائه ولُغته عن الكتاب الذي جلستُ لأنهيه، فأسميته «الوصايا» فقط، وطلبتُ إجازةً رسمية من الأهرام حيث أعملُ، وانتهى المؤتمر وبقيت في المنستير حتى اكتمل جزءٌ مهم من «الوصايا» ولما عدتُ إلى القاهرة أضفتُ إلى العنوان «في عشق النساء»، وصدر الكتاب في يناير 2003 ميلادية، وبيع بشكل جيد وطبيعي من دون إثارة أي مشكلاتٍ حتى يوليو من العام نفسه مع صدور الطبعة الشعبية منه في خمسةٍ وعشرين ألف نسخة وبيعت النسخة بجنيهين مصريين وهو سعرٌ زهيد، فقامت قيامة الكِتاب وتشيطنَ وجرِّم وحرِّم من قِبَل الإخوان المسلمين، ثم الأزهر من بعدهم، والقصة طويلة ومعروفة لدى الجميع.

لكنَّني أنا صاحب «الوصايا في عشق النساء» أقول إنَّ المرأة في أي حضارة لا تحتاج إلى وصاياي في العشق؛ لأنها أعرفُ وأخبرُ بروحها وجسدها واحتياجها من أي شخص آخر، لكنني فقط قدّمت نوراً يُستضاء به في فعل العشق، وأظن أنني نجحتُ بدليل أنَّ الكتابَ صار أشهر من صاحبه، كما أنه ظلمني؛ لأنَّني في الأساس شاعرٌ، وكل كتب النثر التي كتبتُها أو سأكتبُها هي «استراحاتٌ» بين ديوانين، فأنا أفرح بالقصيدة أكثر من أي جنسٍ أدبي أو فنيٍّ آخر حتى لو برزتُ فيه أو نجحتُ.

فكتابي «الوصايا في عشق النساء» يخلقُ لمن يتلقَّاه بهجةً داخليةً موضعُها القلب فقط، ثم بعد ذلك يأتي الجسدُ في مرتبةٍ تاليةٍ، فأنا من المؤمنين بأنَّ الجسد لا يُسلِّم ويمنحُ إلا بعد أن يكون عقل القلب قد سلَّم هو الآخر من قبل، وصار قابلاً لكلِّ صُورةٍ من صور العاشق. فالنور يأتي لمن نحبهم بعد ظُلمةٍ، وهذا هو تأثير الحُب، وإن لم يكُن ينير الرُّوح فلا لزومَ له، ولا يُعوَّل عليه.

• رغم هويتك الشعرية إلا أنك اتجهت إلى كتابة الرواية.. ألا يمكن أن تقول القصيدة كل شيء؟

•• القصيدة تقولُ ما لا يستطيعُ فنٌّ أو جنسٌ أدبيٌّ آخر قوله، والشاعر يستطيعُ أن يلمّ الكون في قبضة يمينه، إذا كانت لديه طاقة رُوحية خلاقة وحسٌّ عالٍ في الابتكار والإبداع، وهويتي شاعر وستبقى، على الرغم من خوضي ميدان الفنون التشكيلية، والرواية، فإنَّني طَوال الوقت أقدم الشَّاعر على أي صفةٍ أخرى، ولن أفرح كثيراً أو قليلاً بصفة الروائي؛ لأنني في الرواية دخلتُ شاعراً وكتبتُها بمنطق الشَّاعر ولغته وعوالمه وسيرته وأماكنه وشخصياته، ولم أكتبها بمنطق الروائي فما أكثر الروائيين في عالمنا، فأنا أردتُ أن أقدِّم ما لم يعشه الروائي أو يكتبه قبلي، وهناك ألف شكل للكتابة وألف طريقةٍ للسَّرد وبناء النص، ولا يوجد «كتالوج» أو «روشتة» لكيف تكتبُ روايةً، لم أسر على خُطى أحدٍ في الكتابة، وإن كان الجميع يدركُ أنَّني قارئٌ محترفٌ للرواية.

لقد رأيتني قبل سنواتٍ أحتاج إلى أن أسرد، خصوصاً أنَّني بطبيعتي حكَّاء، ولديَّ عوالمي الغريبة التي تجمَّعت وتراكمت، وأماكني المدهشة في القرية والقاهرة التي ازدحمت وتداخلت، وفي الأماكن التي سافرتُ إليها في العالم الوسيع التي لا ينبغي لي أن أهدرها بالنسيان والإهمال، ولديَّ شخصيات هي وحدها أسطورية، ولي معها قصصٌ وحكايات، رأيتُ أنه من المُحتَّم عليَّ ألا أحتكرها وأعرفها وحدي، وأنا في روايتي «حجاب السَّاحر» أقدم معرفةً، وأخاطب العقل والرُّوح والجسد، وأقدم فيها المرأة عبر الشخصية الرئيسية في النص كأنني عارفٌ بالنفس، وأظنُّ أنها رواية تحكي عشقاً نادراً بشكل آخر.

• ما زلت رغم العناية بالشعر تعمل بالصحافة أهو عشق آخر؟ أم أوّل؟

•• لم أطمح في حياتي أن أكون طبيباً أو مُهندساً أو أن أرى نفسي في أيِّ مهنةٍ أخرى.

حُلمي منذ المرحلة الإعدادية أن أكونَ صحفيّاً. لماذا؟ لأنَّني أردتُ أن أكُون في مهنةٍ تكُون قريبةً من الشِّعر، ومن أجلها سأنتقلُ للعيش في القاهرة، حيثُ أنشرُ كُتبي، والصحافة عندي مهنةٌ ورسالةٌ، ومنذ عملي في مؤسسة الأهرام لم أنتقل إلى مكانٍ آخر منذ يناير عام 1985، لكنني كتبتُ مقالات في صحفٍ كثيرةٍ آخرها في جريدة «المصري اليوم»، حيثُ أنشرُ فيها منذ تسع سنوات مقالاً أسبوعياً.

وأنا درستُ الصحافة وامتهنتها، وليس لي عملٌ آخر سواها، لكنها لا تسبق الشِّعر أبداً، وحتى بطاقة العمل التي أقدمها للأصدقاء Business Card، تحتوي على اسمي فقط من غير صفتي الصحفية، أنا أحافظ على صُورة الشَّاعر فيَّ، بمعنى أنني صحفيٌّ محترفٌ داخل الأهرام، وبمجرد أن أغلق باب مكتبي، وأستقل سيارتي أصير الشاعر فقط، وأمارسُ حياتي شاعراً؛ لأنني أعرفُ أنَّ تروس آلات الصحافة قد أعطبت وعوَّرت وشوَّهت كثيرين من أهل الأدب. لكن مهنة الصحافة لا شك أفادتني كثيراً في شكل كتابتي وأبرزها فضائل تقنيات الحذف والمُراجعة والتأنِّي وإعادة الصياغة والكتابة والدقَّة والعناية بكل حرفٍ أكتبه. لكنها بقدر ما أعطت لي أخذت مني، حيث تعامل البعضُ معي على أنني ابن المهنة، ولا أحتاج إلى نشرٍ، فمثلاً لن تصدق أنني لم أنشر نصّاً شعريّاً واحداً في الأهرام طوال عملي حتى الآن، ولن أفعلها ما حييت، كما أنه لا يُنشَر عني فيها باعتباري زميلاً، بمعنى أنه ليس موقفاً مني أو من كتابتي، وهذا أمرٌ ينسحبُ على كتَّابٍ وشعراء يعملُون في الصحافة. لقد جنيتُ منها لكنها جنتْ أيضاً عليَّ.

• لك فضل في دعوة شعراء لمهرجانات عالمية، ألا تخشى الجحود؟

•• بحكم علاقاتي العربية والدولية كُنتُ سبباً مُباشراً لدعوة عددٍ غير قليل من الشُّعراء في البلدان العربية، لأنني عضوٌ في الهيئات العليا لبعض المهرجانات العالمية للشِّعر فطلبتُ من مديريها أن يكون للعرب حصَّة سنوية من المشاركة، حتى وصل الأمر في بعض المهرجانات أن تطلب مني دعوة سبعة أو ثمانية شعراء خصوصاً في أمريكا اللاتينية. وكنت فرحاً بذلك، لكن ما فعله البعض معي من النكران والجُحود لم يجعلني أتوقف عن دعوة الزملاء والأصدقاء، بل ما فعلته هو أنني أوقفتُ التعامل معهم، وابتعدتُ، ومن ثم فقدوا مصدراً لدعوتهم، لكن بالمقابل هناك شعراء عرب كثيرون رأوا ما أفعله هو لخدمة الشِّعر العربي، وأيضاً دعني أقول إنَّ هناك شعراءَ عرباً يُطلبُ منهم ترشيح شعراء في الدورات التالية لمشاركاتهم، فيتحججون بأنهم لا يعرفون أحداً من الشعراء، وبذلك تضيع الفرص تلو الأخرى.

• ماذا يعني لك توفّر مجموعاتك الشعرية في المكتبات السعودية؟

•• لا أحبُّ أن تُمنع كُتبي في أي بلدٍ. فلك الحق أن تختلف معي، لكن ليس لك الحق أن تمنعني من الوصول إليك، ما دام الطريق مفتوحاً وممهداً لاستقبالي؛ لأنني سأصل إليك بشكلٍ أو بآخر، خصوصاً في زمنٍ صار العالم الواسع هذا صغيراً، أقل من قريةٍ بفضل وسائل الإعلام الحديثة والتكنولوجيا، ولن يستطيع أحدٌ أن يخفي شيئاً بعد الآن.

المنع بدأ معي مبكراً مع ديواني الشِّعري الأول «ركعتان للعشق» الذي صدر سنة 1988 ميلادية عن دار ألف للنشر التي كان يملكها ويديرها الكاتب محمد سلماوي. وأنا لا أفرح بالمنع، وأقول إنني ممنوع، فأنا أحب أن تصل كتبي إلى القرّاء أينما كانوا، وأنا أعرف أن شعب السعودية من أكثر الشعوب العربية قراءة للكتب، كما أنني كتبت سنواتٍ طويلةً في جريدتيْ «عُكاظ» والرياض، وخلال حياتي الشعرية نشرتِ الصحف السعودية مقالات ودراسات عن تجربتي الشعرية، لكن ظل المنع قائماً حتى دخل كتابي «سلاطين الوجد.. دولة الحُب الصوفي» المكتبات السعودية، وهذا موقف تأخَّر كثيراً؛ لأنَّ كتاباتي ليست عدوّاً لأحد، والله سبحانه خلق الناس مختلفين بالفطرة، فلماذا تحجبني من دون أن تقرأني، وللأسف هذا المنع انسحب إلى دولٍ عربية عديدة خصوصاً بعد صدور «الوصايا في عشق النساء» في جزءين سنة 2003 و2006 واتهام الأزهر لي بالكفر مرتين.

أنا من الذين يؤمنون بأن كتاباتهم ستصل بشكل مرضٍ إلى عموم القرَّاء، وأنا إن كنت أكتب لأحيا، فأحب أن يحيا القارئ بعض الوقت معي، والكتب إن لم تغيِّر قارئها فوجودها عدم، وقراءتها عبث.

• ما سبب حديّة المواقف من القصيدة العرفانية؟

•• العرفانية موجودةٌ في بلداننا من قبل ظهور الإسلام، ففي القرن الثاني الميلادي كانت أفكارها حول بلدان ومدن البحر الأبيض المتوسط. فمثلاً من الصعب أن تمحُو مني آثار ثقافة مصر القديمة، على الرغم من أنني عربي مسلم، جاءت أسرته قديماً من مذحج اليمنية، وأنا في الشِّعر والكتابة بشكل عام ابن لكل هذه السلالات والثقافات. والعرفانية أو الروحية الصوفية لا تتعارضُ مع الشَّريعة، بل هي أعلى تجلٍّ للإنسان في إشراقه؛ لأنها في الأساس مبنية على العلاقة مع الله، ومثلي يُعوِّل كثيراً على معرفتي الباطنية أو الداخلية؛ لأنه يمكن تحقيق الكشف الباطني عبر الزُّهد والتقشُّف والالتزام، والرياضات الروحية التي لا تخرج أبداً على التعاليم. وإذا ذهبنا إلى القاموس سنجد أنَّ العرفانية هي اسم مؤنَّث منسوب إلى عِرْفان، وهي «مذهب فلسفيّ صوفيّ باطنيّ قائم على العلم بأسرار الحقائق الدينيّة، وهو أرقى من العلم الحاصل لعامَّة المؤمنين وصل إلى مرتبة العرفانيّة ببواطن الأمور».

وهذا النور الذي يسعى بين يديْ الإنسان، هو من فيض روحه، وإشراق باطنه، وآتٍ من المعرفة المتراكمة والمتراكبة داخله. أما المُتزمِّت الذي يكرهُ المعرفة، ولا يحب القراءة فهو يرى العرفانيين مُهرطقِين من دون أن يدرك ما العرفان، ومثل هؤلاء لا يُعوَّل عليهم، ولا ينبغي تصديقهم، أو الأخذ بآرائهم، فهم سبب تأخُّر الأمة، يدعون حماية الدين وهم يتاجرون به، إذ صار الدين في أيامنا هذه تجارة رابحة، وإلا فليقل لي أحدهم من أين لهم كل ما يملكون.

• بماذا ترد على من يتهم التصوف بأنه صنيعة أعداء الإسلام؟

•• أبسط رد على من يتهم التصوف بأنه صنيعة أعداء الإسلام هو قراءة المتُون، فلكي تعرف متصوفاً اذهبْ مباشرةً إلى كُتبه، ودعك من الشروح؛ لأن الشروح تفسد النصوص وتقزِّمها وتنتقص منها بقصدٍ أو غير قصد. ومن يذهب إلى المتصوفة الأوائل مثل: ذي النون المصري، أو أبي بكر الشبلي، أو الحلاج، أو النفَّري، أو السهر وردي، أو ابن الفارض، أو الجُنيد، أو ابن العربي وسواهم هل سيجد أن هؤلاء هم صنيعة الأعداء؟ لو كانوا من صنائع الأعداء، ما درس «الأعداء» كتبهم وترجموها إلى لغاتهم، وأفاد منها كتَّابهم وشعراؤهم الكبار.

وفي زماننا هذا، من السهل أن تقصي من تختلف معه، وتنفيه، وتحذفه، بل تكفِّره، وتضعه في خانة الأعداء، وقائمة الذين قُتلوا وكُفروا طويلة وفي مقدمتها الحلَّاج والسُّهروردي.

• مَنْ آباؤك المؤسسون؟

•• من الصَّعب أن تجيب عن سؤال من أنت؟ وما مكوناتك كإنسانٍ؟

لكنَّني سأحاول أن أقتربَ من الإجابة التي قد تستغرقُ كتاباً أو أكثر من حياتي كشاعرٍ وكاتبٍ.

فلستُ ابناً لأحدٍ بعينِه. ومن الظُّلم أن أرصَّ لك أسماءً في الشِّعر والفلسفة والتصوف والسَّرد والموسيقى والتشكيل وغيرها من الأجناس والمعارف والفنون التي أثَّرت فيَّ.

فأنا ابن قريتي كفر المياسرة بطقسِها وسِحْرها وأسْرِها ونيلها وناسها ومسجدها، ومدرستها الابتدائية المشتركة، حيثُ كُل تلميذٍ كان يجلسُ إلى جوار زميلته، أو يجلسُ بين زميلتيْن؛ ولذا خرجتُ سويّاً مُستوياً في النظر إلى المرأة.

وأنا ابن الظَّلام الذي منحني الكثير من الخيال، حيثُ أثرى مُخيلتي وشحذَها، إذْ كانت قريتي تعيشُ سنواتٍ طويلةً بلا ماءٍ ولا كهرباء.

وأنا ابنُ المشي لمسافاتٍ كانت طويلةً على طفلٍ خُصوصاً أنَّ الطرقَ لم تكُن مرصوفة، وتصير طينيةً كلما نزل المطرُ في الشتاء.

وابن مدرستيْ الإعدادية والثانوية، وما حصَّلتُ فيهما من علمٍ. وابن السنة الوحيدة التي درستُ فيها الرياضيات بكلية تربية دمياط جامعة المنصورة.

ثم ابن السنوات الأربع التي درستُ فيها في قسم الصحافة بكلية آداب سوهاج جامعة أسيوط، وهُنا أستطيعُ أن أقولَ إنني ابن الوجهيْن البحري: حيثُ ولدتُ وعِشتُ، وابن الوجه القبلي: حيثُ درستُ سنوات الجامعة، وتعرَّفتُ حياةً أخرى وأعرافاً وتقاليد وعادات، وتنوَّعتْ قراءاتي وتعمَّقت، وكشف لي المكانُ ذا النون المصري والتصوف الإشراقي، حيثُ أحببتُ وكتبتُ في سوهاج قصائد ستكُون بعد ذلك إشاراتٍ مُهمَّة في رحلتي.

أنا ابن اليُتم المُبكِّر حيثُ رحلت أمي نوال عيسى وهي في السادسة والعشرين، وكُنتُ أنا في سن الرابعة من عمري، وهذا الفقد كان وما يزال مُكوِّناً مُهمّاً في حياتي، وابن أبي الذي جعلني مُهتماً بالقراءة والكتابة منذ الطفولة، حيثُ عشتُ في كنفه أربعة عشر عاماً، إذْ توفي وهو في التاسعة والأربعين من عمره، تعلمتُ منه القراءة بانتظامٍ وكثافة، كما أنَّ أزهريته جعلتني ابناً بامتيازٍ للتربية الدينية المُلتزمة.

وأنا ابنٌ لمهنتي الصَّحافة التي علمتني الالتزام وسرعة الإنجاز والحذف والصدق والانضباط وإعادة الكتابة والمراجعة، والتنوع، والتعدد، والإيجاز والتكثيف.

كما أنَّ السَّفر المبكِّرَ إلى دول كثيرة كان أعظم أبٍ مؤسس لي، حيثُ استكشفت وبحثتُ وتقصيتُ وتعلمتُ واغتنيتُ، وجمعتُ كُتباً وتعرَّفتُ إلى كُتَّابٍ وشُعراء، وذهبتُ إلى معارف وثقافات وحضارات أخرى، وأنا من الذين يؤمنون بأنَّ من لم يرَ إلّا المكان الذي يعيشُ فيه فقط فيكون بمثابة من قرأ الصفحة الأولى من كتاب الكون الفسيح.

وأنا بالسَّفر صرتُ كائناً آخر ممتلئاً وعارفاً أكثر مما كُنتُ عليه من ذي قبل.

أما الأب الحقيقي فهي المرأة بما تحملُ وما أحملُ لها من قداسةٍ.

كما يظلُّ الكتابُ رسالةً إليَّ فهو مصدري ومرجعي، ولا أستطيعُ العيشَ من دُون مُصاحبته داخل أو خارج مصر، فهو يشحذُ فِطنتي، ويؤنس من وحشتي، ويجعلني أبصرُ نفسي وأراها، وقديماً كانت مُتنزهات القلوب هي: عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري، والزَّهرةُ لابن داود، وقَلَقُ المشتاق لابن أبي طاهر. وعلى الرغم من أنَّني ابن التكنولوجيا الحديثة أيضاً فإن الكتاب يظلُّ الأساسَ لي، ولا غنى عنه أبداً، وأنا ممن يعملون بمقولة ذي الرُّمَّةِ لعيسى بن عمر: «اكتبْ شعري؛ فالكتاب أحبّ إليَّ من الحِفظ. لأنّ الأعرابيَّ ينسى الكلمة وقد سهر فيطلبها ليلته، فيضع في موضعها كلمة في وزنها، ثم ينشدها الناس، والكتاب لا ينسى ولا يبدِّل كلاماً بكلام».

أما الآباء المُباشرون المُؤثِّرون فأنا مدينٌ لكلِّ من قرأتُ له حرفاً، وأنا من الذين يعيشون فقط للقراءة والكتابة والحُب.

أما الموسيقى واللون فهُما من أكبر من تعلمتُ في مدرستيهما، فمن الموسيقى تعلمتُ الحركة، والانسجام، والإيقاع، والجرس، فهي عندي إله الإلهام، لأنها تُغيِّرني بالكلية. كما أن اللون أخذني لمُمارسة التشكيل به والتعبير بلغة أخرى مع الحرف.

• لماذا كتبتَ «الوصايا في عشق النساء»؟ هل يحتاج العشق وصايا؟

•• العشقُ فطرةٌ وطبيعةٌ إنسانيةٌ، وهو موضوعٌ أثيرٌ لديَّ، أحبُّ الكتابة فيه لا عنه، وأرى نفسي بوضُوحٍ كلما كتبتُ فيه، لأنَّني أحفرُ وأستكشفُ ولديَّ في «أدب العشق» عددٌ من الكُتب بلغت ستةً حتى الآن،

ولم أكُن أخطِّط لكتابة «الوصايا في عشق النساء»، ولكنَّه جاء مُصادفةً، وأتصوَّر أن أجمل الأشياء وأتمها التي تأتي مصادفةً، وهذا أراه في الكتابة والسَّفر والعِشق والرسم، فأنا عندما أكتبُ نصّاً لا أعرفُ ما الذي سيأتي في السَّطر الثاني، وأعمق الحُب هو ما يأتي من دُون تخطيطٍ.

فقد كُنتُ في مدينة المنستير التونسية أحضرُ مؤتمراً دوليّاً عن التصوف، ومن عاداتي في السَّفر أن أقرأ وأكتب، وكان لديَّ كتابٌ سأنهي جزءَهُ الأخير لأدفعَ به إلى المطبعة، وبدأتُ الكتابة ولما قطعت شوطاً فيها تبيّن لي أنَّني أمام نصٍّ آخر مُختلف في شكله وبنائه ولُغته عن الكتاب الذي جلستُ لأنهيه، فأسميته «الوصايا» فقط، وطلبتُ إجازةً رسمية من الأهرام حيث أعملُ، وانتهى المؤتمر وبقيت في المنستير حتى اكتمل جزءٌ مهم من «الوصايا» ولما عدتُ إلى القاهرة أضفتُ إلى العنوان «في عشق النساء»، وصدر الكتاب في يناير 2003 ميلادية، وبيع بشكل جيد وطبيعي من دون إثارة أي مشكلاتٍ حتى يوليو من العام نفسه مع صدور الطبعة الشعبية منه في خمسةٍ وعشرين ألف نسخة وبيعت النسخة بجنيهين مصريين وهو سعرٌ زهيد، فقامت قيامة الكِتاب وتشيطنَ وجرِّم وحرِّم من قِبَل الإخوان المسلمين، ثم الأزهر من بعدهم، والقصة طويلة ومعروفة لدى الجميع.

لكنَّني أنا صاحب «الوصايا في عشق النساء» أقول إنَّ المرأة في أي حضارة لا تحتاج إلى وصاياي في العشق؛ لأنها أعرفُ وأخبرُ بروحها وجسدها واحتياجها من أي شخص آخر، لكنني فقط قدّمت نوراً يُستضاء به في فعل العشق، وأظن أنني نجحتُ بدليل أنَّ الكتابَ صار أشهر من صاحبه، كما أنه ظلمني؛ لأنَّني في الأساس شاعرٌ، وكل كتب النثر التي كتبتُها أو سأكتبُها هي «استراحاتٌ» بين ديوانين، فأنا أفرح بالقصيدة أكثر من أي جنسٍ أدبي أو فنيٍّ آخر حتى لو برزتُ فيه أو نجحتُ.

فكتابي «الوصايا في عشق النساء» يخلقُ لمن يتلقَّاه بهجةً داخليةً موضعُها القلب فقط، ثم بعد ذلك يأتي الجسدُ في مرتبةٍ تاليةٍ، فأنا من المؤمنين بأنَّ الجسد لا يُسلِّم ويمنحُ إلا بعد أن يكون عقل القلب قد سلَّم هو الآخر من قبل، وصار قابلاً لكلِّ صُورةٍ من صور العاشق. فالنور يأتي لمن نحبهم بعد ظُلمةٍ، وهذا هو تأثير الحُب، وإن لم يكُن ينير الرُّوح فلا لزومَ له، ولا يُعوَّل عليه.

• رغم هويتك الشعرية إلا أنك اتجهت إلى كتابة الرواية.. ألا يمكن أن تقول القصيدة كل شيء؟

•• القصيدة تقولُ ما لا يستطيعُ فنٌّ أو جنسٌ أدبيٌّ آخر قوله، والشاعر يستطيعُ أن يلمّ الكون في قبضة يمينه، إذا كانت لديه طاقة رُوحية خلاقة وحسٌّ عالٍ في الابتكار والإبداع، وهويتي شاعر وستبقى، على الرغم من خوضي ميدان الفنون التشكيلية، والرواية، فإنَّني طَوال الوقت أقدم الشَّاعر على أي صفةٍ أخرى، ولن أفرح كثيراً أو قليلاً بصفة الروائي؛ لأنني في الرواية دخلتُ شاعراً وكتبتُها بمنطق الشَّاعر ولغته وعوالمه وسيرته وأماكنه وشخصياته، ولم أكتبها بمنطق الروائي فما أكثر الروائيين في عالمنا، فأنا أردتُ أن أقدِّم ما لم يعشه الروائي أو يكتبه قبلي، وهناك ألف شكل للكتابة وألف طريقةٍ للسَّرد وبناء النص، ولا يوجد «كتالوج» أو «روشتة» لكيف تكتبُ روايةً، لم أسر على خُطى أحدٍ في الكتابة، وإن كان الجميع يدركُ أنَّني قارئٌ محترفٌ للرواية.

لقد رأيتني قبل سنواتٍ أحتاج إلى أن أسرد، خصوصاً أنَّني بطبيعتي حكَّاء، ولديَّ عوالمي الغريبة التي تجمَّعت وتراكمت، وأماكني المدهشة في القرية والقاهرة التي ازدحمت وتداخلت، وفي الأماكن التي سافرتُ إليها في العالم الوسيع التي لا ينبغي لي أن أهدرها بالنسيان والإهمال، ولديَّ شخصيات هي وحدها أسطورية، ولي معها قصصٌ وحكايات، رأيتُ أنه من المُحتَّم عليَّ ألا أحتكرها وأعرفها وحدي، وأنا في روايتي «حجاب السَّاحر» أقدم معرفةً، وأخاطب العقل والرُّوح والجسد، وأقدم فيها المرأة عبر الشخصية الرئيسية في النص كأنني عارفٌ بالنفس، وأظنُّ أنها رواية تحكي عشقاً نادراً بشكل آخر.

• ما زلت رغم العناية بالشعر تعمل بالصحافة أهو عشق آخر؟ أم أوّل؟

•• لم أطمح في حياتي أن أكون طبيباً أو مُهندساً أو أن أرى نفسي في أيِّ مهنةٍ أخرى.

حُلمي منذ المرحلة الإعدادية أن أكونَ صحفيّاً. لماذا؟ لأنَّني أردتُ أن أكُون في مهنةٍ تكُون قريبةً من الشِّعر، ومن أجلها سأنتقلُ للعيش في القاهرة، حيثُ أنشرُ كُتبي، والصحافة عندي مهنةٌ ورسالةٌ، ومنذ عملي في مؤسسة الأهرام لم أنتقل إلى مكانٍ آخر منذ يناير عام 1985، لكنني كتبتُ مقالات في صحفٍ كثيرةٍ آخرها في جريدة «المصري اليوم»، حيثُ أنشرُ فيها منذ تسع سنوات مقالاً أسبوعياً.

وأنا درستُ الصحافة وامتهنتها، وليس لي عملٌ آخر سواها، لكنها لا تسبق الشِّعر أبداً، وحتى بطاقة العمل التي أقدمها للأصدقاء Business Card، تحتوي على اسمي فقط من غير صفتي الصحفية، أنا أحافظ على صُورة الشَّاعر فيَّ، بمعنى أنني صحفيٌّ محترفٌ داخل الأهرام، وبمجرد أن أغلق باب مكتبي، وأستقل سيارتي أصير الشاعر فقط، وأمارسُ حياتي شاعراً؛ لأنني أعرفُ أنَّ تروس آلات الصحافة قد أعطبت وعوَّرت وشوَّهت كثيرين من أهل الأدب. لكن مهنة الصحافة لا شك أفادتني كثيراً في شكل كتابتي وأبرزها فضائل تقنيات الحذف والمُراجعة والتأنِّي وإعادة الصياغة والكتابة والدقَّة والعناية بكل حرفٍ أكتبه. لكنها بقدر ما أعطت لي أخذت مني، حيث تعامل البعضُ معي على أنني ابن المهنة، ولا أحتاج إلى نشرٍ، فمثلاً لن تصدق أنني لم أنشر نصّاً شعريّاً واحداً في الأهرام طوال عملي حتى الآن، ولن أفعلها ما حييت، كما أنه لا يُنشَر عني فيها باعتباري زميلاً، بمعنى أنه ليس موقفاً مني أو من كتابتي، وهذا أمرٌ ينسحبُ على كتَّابٍ وشعراء يعملُون في الصحافة. لقد جنيتُ منها لكنها جنتْ أيضاً عليَّ.

• لك فضل في دعوة شعراء لمهرجانات عالمية، ألا تخشى الجحود؟

•• بحكم علاقاتي العربية والدولية كُنتُ سبباً مُباشراً لدعوة عددٍ غير قليل من الشُّعراء في البلدان العربية، لأنني عضوٌ في الهيئات العليا لبعض المهرجانات العالمية للشِّعر فطلبتُ من مديريها أن يكون للعرب حصَّة سنوية من المشاركة، حتى وصل الأمر في بعض المهرجانات أن تطلب مني دعوة سبعة أو ثمانية شعراء خصوصاً في أمريكا اللاتينية. وكنت فرحاً بذلك، لكن ما فعله البعض معي من النكران والجُحود لم يجعلني أتوقف عن دعوة الزملاء والأصدقاء، بل ما فعلته هو أنني أوقفتُ التعامل معهم، وابتعدتُ، ومن ثم فقدوا مصدراً لدعوتهم، لكن بالمقابل هناك شعراء عرب كثيرون رأوا ما أفعله هو لخدمة الشِّعر العربي، وأيضاً دعني أقول إنَّ هناك شعراءَ عرباً يُطلبُ منهم ترشيح شعراء في الدورات التالية لمشاركاتهم، فيتحججون بأنهم لا يعرفون أحداً من الشعراء، وبذلك تضيع الفرص تلو الأخرى.